嫁が遺産をもらうには?

民法が改正され、新しく嫁も遺産を請求できる制度ができました。

でも、従来、行われてきた嫁に遺産をあげる方法もあります。

通常、相続人ではない嫁が、義理の両親の遺産をもらうにはどのような方法があるのでしょうか。

1.民法改正による新しい嫁の請求の権利

民法の改正によって、今年7月から、相続の新たな制度が始まりました。

こんなケースです。

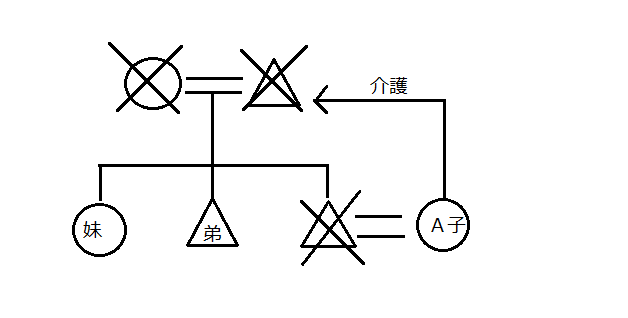

A子さんは、夫が亡き後も、義理の父の介護をしていました。

夫の弟、妹は、全く介護はしていません。

義理の父が亡くなりました。

A子さんと夫との間には子供がいなかったので、義理の父の相続人は、夫の弟と妹のみです。

改正前はというと・・・・A子さんは相続人でないので、遺産をもらえません。

改正後はというと・・・・A子さんは、義理の父の介護への貢献を理由に、弟と妹に金銭を請求できます。

もし、A子さんの夫が生きていれば、実際に介護をしたのはA子さんですが、A子さんの介護への貢献度を考慮して、夫の方に遺産を多めに、と従来では行われてきたようです。

あるいは、A子さんと夫との間に子供がいれば、子供が代襲相続しますので、A子さんの家に遺産が入ってくることにはなります。

ところが、このケースの場合は、夫は亡くなっており、子供もいない。A子さんは相続人でも何でもないので、一円も入ってこない、ということになります。

それは不公平だということで、今回、改正が行われました。

他の兄弟は何も手伝わなかったのに、嫁の私だけがやったのに、一円ももらえないなんて!そんな思いを実現する制度ではあります。

ただ、今の所、まだ施行されたばかりの上、嫁からの請求、となると争いを避けるのは難しいかもしれません。また、介護の貢献度がどれほどのものか、今後の判例によるところもありそうです。今後の判例が気になります。

2.従来の嫁が遺産をもらう方法

民法改正前でも、生前に準備をしておけば、嫁が遺産をもらうことは可能でした。

実際によく行われているのが、事業承継の関係上、嫁が遺産を引き継いだ方がいい場合や、相続人の人数を増やすことによって、遺産を分散させて、相続税対策をしたりすることです。

そういった場合に使われるのが、養子縁組です。

いわゆる婿養子の反対になります。

嫁と夫の両親が養子縁組を行います。そうすることで、嫁は夫の両親の養子となり、実子と同じ相続人になります。相続分については、実子も養子も同等なので、実子と同じようにもらう権利があります。これは、事業を継がせたい、家を継がせたいなどの事情で、養子縁組をするケースがあります。

ただし、この養子縁組で注意が必要なのは、離婚する時です。

離婚と養子縁組は別物なので、離婚したからといって、義理の両親との養子縁組がなくなるわけではありません。

その場合は、養子縁組の離縁という手続きをする必要があります。それをしておかないと、離婚した嫁は、元夫の両親の養子のままになり、両親がなくなったら、相続人になってしまいますので、注意が必要です。

また、嫁を養子にすることで、他の兄弟との関係の問題もあります。

理解をしていればいいのですが、そうでない場合は、のちのち相続の時に争いに発展することもあるので、要注意です。

3.争いが起きにくく、変更もしやすい従来からある方法

養子縁組は、嫁を養子にして相続人にしてしまう、というものですが、親族間で問題が発生した時には、なかなか変更しにくいというデメリットがあります。

しかし、嫁を相続人にするのではなく、遺言によって、嫁に遺産を分けることができます。

嫁は相続人ではないので、他人に遺贈するのと同じような要領になりますが、法律的に有効な遺言を残しておくことによって、嫁も遺産をもらうことができます。

もちろん、民法の改正によって、嫁が介護に貢献した分を請求できることにはなりましたが、生前に遺言で指示しておけば、嫁にも遺産を分けることができます。

遺言のメリットは、気軽に変更が出来る点です。

特に自筆証書であれば、何度でも気軽に書き直せますし、公正証書遺言であっても、再度作り直すことは可能です。

4.まとめ

嫁は相続人ではありません。でも、時として、相続人である息子以上に義理の両親のお世話をするケースがあります。

その場合、事後に相続人に対して介護貢献度としてお金をすることが可能になりましたが、法改正がされたばかりの現在では、まだまだ問題もあります。

従来から利用されてきた養子縁組、あるいは遺言を作成してもらうなど、事前準備をしておくことで、亡くなった後の混乱を防ぐことができます。

“嫁が遺産をもらうには?” に対して1件のコメントがあります。